腎泌尿器科とは

About Nephrology/Urology

腎泌尿器科では、腎臓、尿管、膀胱、尿道、前立腺などに関する病気を診察します。

腎臓は、血液をきれいにして尿を作る大切な臓器です。腎臓で作られた尿は尿管を通って膀胱運ばれ、膀胱にたまった尿は尿道から体の外へ排泄されます。この過程のどこかに異常があると、尿の回数が増える、血が混じる、尿が出にくい、たくさん水を飲むなどの症状が現れることがあります。腎泌尿器科では、こうした異常を見つけ、適切な治療を行なっていきます。愛犬・愛猫の尿に変化を感じたら、早めにご相談ください。

どんな症状があるの?

- おしっこの回数、量が多い

- おしっこがでない

- おしっこの色が赤い、薄い

- 水をたくさん飲む

- 排尿時に痛がる

- 食欲の低下

- 食欲が低下し痩せてきた

- なんとなく元気がない

- 嘔吐・下痢をする

これらの症状が見られた場合、腎泌尿器の病気のサインかもしれません。

腎臓は尿を作る大切な臓器ですが、「沈黙の臓器」とも呼ばれ、肝臓と同様に症状が出にくいのが特徴です。 症状が現れたときにはすでに進行していることが多く、一度悪くなった腎臓は治療をしても元に戻ることはありません。

少しでも異変を感じたら、早めの受診をおすすめします。 また、症状がなくても定期的な健康診断で早期発見することが大切です。

検査

Exam

泌尿器疾患の症状としては、多飲多尿、頻尿、残尿感、血尿、尿の強い臭い、尿漏れなどが一般的です。しかし、これらの症状が必ずしも泌尿器疾患によるものとは限りません。

内分泌疾患、神経疾患、血液疾患など、ほかの病気が原因となっていることもあります。また、一見すると泌尿器とは関係なさそうなどこか痛がる様子、元気がない、吐き気、体重減少、便秘気味などの症状も、実は泌尿器疾患が関係している場合があります。

正確な診断のためには、詳細な検査が不可欠です。当院では、泌尿器疾患の可能性を詳しく調べるために、各種検査を行っています。

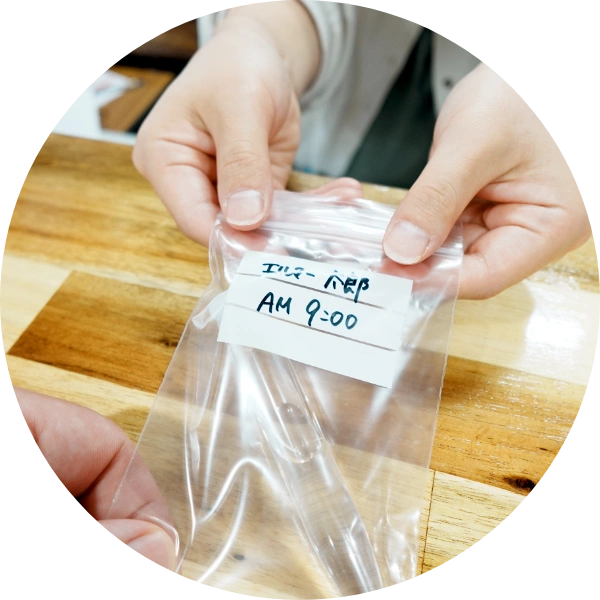

尿検査

尿にはたくさんの情報(細菌、炎症細胞、腫瘍細胞、結晶など)が含まれています。尿検査では、膀胱炎、尿路結石症などの診断ができます。また腎臓病では血液検査よりも先に尿検査で異常が出る時があるため、血液検査より早期に腎臓病の発見が可能な場合があります。自宅での自然排尿での採尿が最もどうぶつに負担なく行えますが、病院での採尿が必要な場合もありますので、お気軽にお電話にてご相談ください。

※ご自宅での採尿について

お名前と日付けの記載をお願いします。

尿を採るのが難しい場合は、病院で採尿します。

血液検査

尿素窒素(BUN)、クレアチニン(Cre)、対称性ジメチルアルギニン(SDMA)などの腎機能マーカーや線維芽細胞増殖因子23(FGF23)といった腎リスクマーカーなどを調べます。また、イオンのバランスなどを調べ、全身状態も確認します。それに加え、状態に合わせて炎症マーカーと組み合わせることで腎臓で起こっている障害の強弱を測定したりもします。

超音波検査

超音波検査は、腎臓や尿路の異常を評価するために使用される重要な診断ツールです。各臓器の大きさ、形状、内部構造の変化、腫瘍性の変化、結石の有無などを確認します。非侵襲的で動物に負担が少ないため、状態を確認するのに適した方法です。当院では、2024年に新規超音波装置を導入しより鮮明により詳細に評価が可能になりました。また、血流情報も得ることができ、動的な評価を行うこともできます。

血圧測定

高血圧は、CKDの発症や腎機能低下の進行のリスク因子です。犬・猫の高血圧症は、腎臓病・心疾患・内分泌疾患などがあります。腎臓病と高血圧の併発では生存期間を短縮させる予後因子にもなります。当院では、症例により診察前に血圧測定を先にさせていただく場合があります。

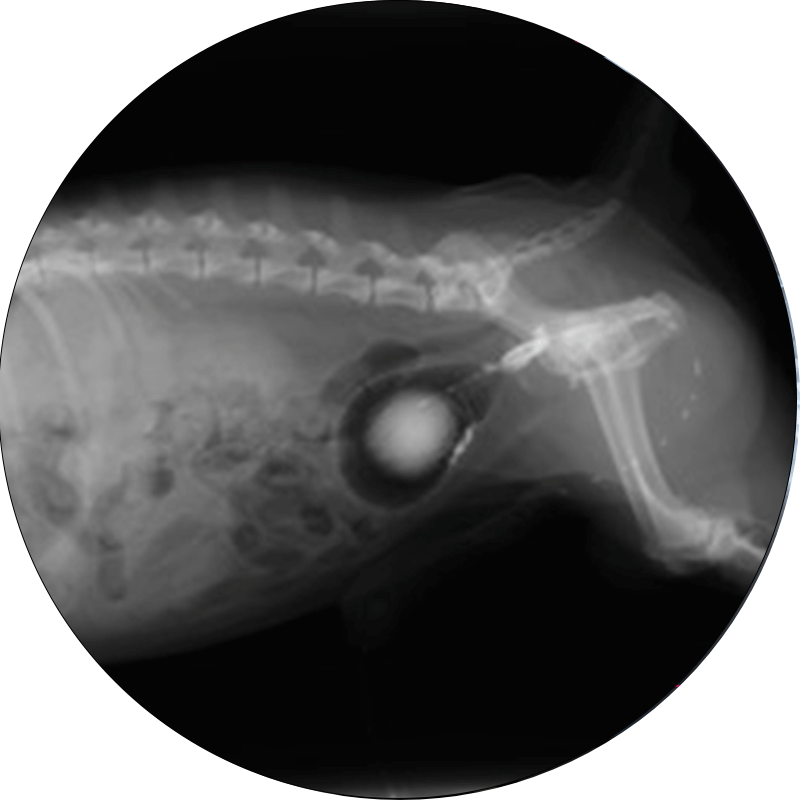

エックス線検査

腎臓、尿路、膀胱、前立腺、子宮などの異常を評価するために使用されます。エックス線検査は、腎臓や尿路の構造的な異常や、結石、腫瘍の有無を確認するために非常に有効な診断手段で、一般的に腹部全体または網羅的に評価することが可能です。また、必要に応じて造影剤を使用することでさらに腎臓の詳細な評価が可能です。腹部超音波と併せて実施されることが多いです。

腎泌尿器の病気・疾患について

Disease example

細菌性膀胱炎

細菌性膀胱炎は、頻尿や血尿などの症状が特徴です。膀胱内に細菌感染や尿石による刺激があると、膀胱の粘膜が厚くなり、膀胱が正常に膨らまず、尿の貯留が困難になることがあります。その結果、頻尿が生じます。感染が疑われる場合は、抗生剤による治療が必要です。しかし、膀胱の異常や尿石が原因で治療が複雑になることもあり、その場合は外科的処置が必要となることがあります。

尿石症

腎臓や膀胱で形成された尿石が尿管や尿道を移動し、尿の通り道を塞いで急性腎障害を引き起こすことがあります。また、膀胱炎の原因となることもあります。尿石の大小に関わらず排尿障害などの臨床症状がある場合には外科手術による摘出が適応になる場合があります。また、食事の変更やサプリメントの使用によって尿石の形成を予防または溶解できる場合もあるのでお気軽にフードの相談などお待ちしております。

急性腎障害(Acute Kidney Injury:AKI)

数時間から数日の短期間で起こる腎障害のことです。AKIは病名ではなく、1つの症候群に過ぎません。よってその原因となりうる敗血症、心腎症候群、薬剤性腎障害、各種の閉塞疾患などを診断することが重要になります。無尿(尿が全く出ない)、または乏尿(尿量が極端に減少すること)、食欲不振、下痢、嘔吐、脱水などの症状が現れます。症状が進行すると、痙攣、体温低下、電解質(ナトリウムやカリウムなど)の異常などが起こり、命に関わる危険な状態 になることもあります。 AKIは急激に悪化することが多いため、早期発見と迅速な治療がカギ になります。治療の中心は 腎機能の回復を目指すことですが、原因に応じて適切な処置を行いながら、症状の管理を行っていきます。

慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease:CKD)

急性腎障害とは異なり、慢性腎臓病は長い期間をかけて腎臓の機能が徐々に低下し、不可逆的な病変です。そのため、CKDの治療目標は病態の進行遅延や悪心緩和などが多いです。初期段階では症状がほとんどなく、しかし後には飲水量が増え、尿量が増加する多飲多尿の症状が現れます。また、体重減少や嘔吐、貧血などの症状がみられることがあり、病態が進行すると元気を失ったり、痙攣などの症状が現れることもあります。当院では、症例ごとに治療メニュー(蛋白質・リン制限食への切り替え、ナトリウム制限、カリウム補助食(低カリウム血症時)、抗酸化サプリメント、リン吸着剤(活性炭)、血圧管理、蛋白尿の抑制、脱水補正を目的とした補液、食欲刺激剤、腎性貧血に対してのエリスロポエチン注射剤など)を変更して対応させていただいております。また、約10週間毎での診察により慢性腎臓病で起こる急性腎障害への早期対処も実施しています。詳しくは獣医師にお尋ねください。

尿道・尿管閉塞

尿道・尿管閉塞とは、尿道・尿管内の結石や粘膜の腫れなどによって尿の通り道が塞がれて排尿障害を起こしている状態です。その結果、急性腎障害が起こり命に関わる状態になります。主な原因は、結石や尿道組織の炎症、尿道の狭窄、膀胱の炎症などが挙げられます。トイレに行くが排尿ポーズのまま排尿できないなどの症状を見かけたら病院の方へ連絡を下さい。

尿路結石症

尿路結石は、尿路内で結晶や塊が形成される疾患です。これらの結石は、尿路の様々な部位にできる可能性がありますが、特に尿道、膀胱、尿管によく見られます。

尿路結石の原因は複数ありますが、その一つは尿の酸度の変化です。これにより、尿中のミネラルが固まりやすくなり、結石が形成される可能性が高まります。また、食事や水分摂取の変化などもリスク因子として関与することがあります。

特発性膀胱炎

特発性膀胱炎は、猫の下部尿路疾患の約60%を占めているとされています。特発性とは原因が特定できないという意味です。よってはっきりとした膀胱炎の原因はわかっていませんが、ストレスが関与していると考えられ、生活環境の改善が必要とされます。また、サプリメントの使用や食事の変更、リラックスさせるための取り組みが症状の緩和に役立つことがあります。

当院の腎泌尿器科の治療

Nephrology/Urology treatment

治療目的

腎臓は尿を作る臓器として知られていますが大きく分けると

① 血液の掃除(濾過・排泄)

② 体液バランスの維持

③ 内分泌の生産

をしています。

このバランスが崩れると全身の様々な部分に影響がでます。

そこで当院では、腎泌尿器疾患と判断した場合は上記の検査を実施し、内科療法、外科療法などその子に合った治療法を選択させていただきます。外科療法としては、一般外科からマイクロサージュリーまで幅広く実施していますのでご相談ください。

食事療法

腎疾患は腎機能が低下すると、老廃物を充分に排泄できず尿毒症の症状がみられます。それを軽減するために栄養バランスに注意する必要があります。慢性腎臓病の場合はリン・ナトリウム・タンパク質の制限が必要になるので、専用の処方食を与えます。

臨床試験のご案内

information about clinical trials

当院では、腎泌尿器疾患における新しい治療法、医薬品、医療機器の有効性や生活の質(QOL)の向上を目指した臨床試験を実施しております。これらの試験は、今後の獣医医療の発展に寄与することを目的として行っています。臨床試験は、飼い主様に十分な説明を行ったうえで、飼い主様の同意をいただいてから実施します。対象となる場合は、受診時に獣医師より詳しくご案内いたします。現在実施している臨床試験の内容はその時々で異なりますので、詳細はお気軽にスタッフまでご相談ください。